Um “jeitinho brasileiro” na Segunda Guerra Mundial

Um “jeitinho brasileiro” na Segunda Guerra Mundial

Disputas de poder internas e relações diplomáticas duvidosas marcaram a participação do Brasil no maior conflito bélico do século XX e ecoaram até o governo militar.O professor Francisco Cesar Alves Ferraz, do Departamento de História (CLCH) tem desenvolvido vários projetos de pesquisa sobre a Segunda Guerra Mundial nos últimos 15 anos, ligados ao CNPq, com bolsa produtividade (recém renovada), ou outros recursos e fomentos.

de junho de 2023

Confira a edição completa

Atualmente, ele coordena o projeto “A participação brasileira na Segunda Guerra Mundial e suas consequências políticas (1940-1955)”, que objetiva compreender as dimensões políticas da presença do Brasil, especificamente da Força Expedicionária Brasileira (FEB) no conflito como aliado dos Estados Unidos. A pesquisa foca tanto no âmbito interno e nas disputas entre grupos sociais, partidos e instituições, quanto no externo, das relações diplomáticas do país com os países dos dois lados da guerra. O estudo faz um recorte até 1955, mas acaba chegando até os primeiros anos do governo militar, iniciado em 1964.

O percurso da pesquisa inclui uma viagem com seis alunos de Iniciação Científica (graduação) aos arquivos do Rio de Janeiro, e outra, sozinho, a Washington, atrás de documentos sobre a política brasileira no período 1920-1964, disponíveis em microfilmes no arquivo do Departamento de Estado. O professor dá a ideia do volume de dados: só sobre o ano de 1944 havia 88 rolos de microfilme, cada um com 750 imagens. Foram seis dias de trabalho e cerca de 6.300 imagens captadas pelo professor.

Segundo informa o pesquisador, é um trabalho colaborativo, com participação da Universidade Estadual de Maringá (UEM), Universidade Federal do Paraná (UFPR) e Universidade Brown, de Rhode Island (EUA). Esta, aliás, dispõe de um repositório de informações sobre as relações diplomáticas entre os EUA e o Brasil, o Opening the archives, numa iniciativa conjunta com a UEM.

Estado Novo

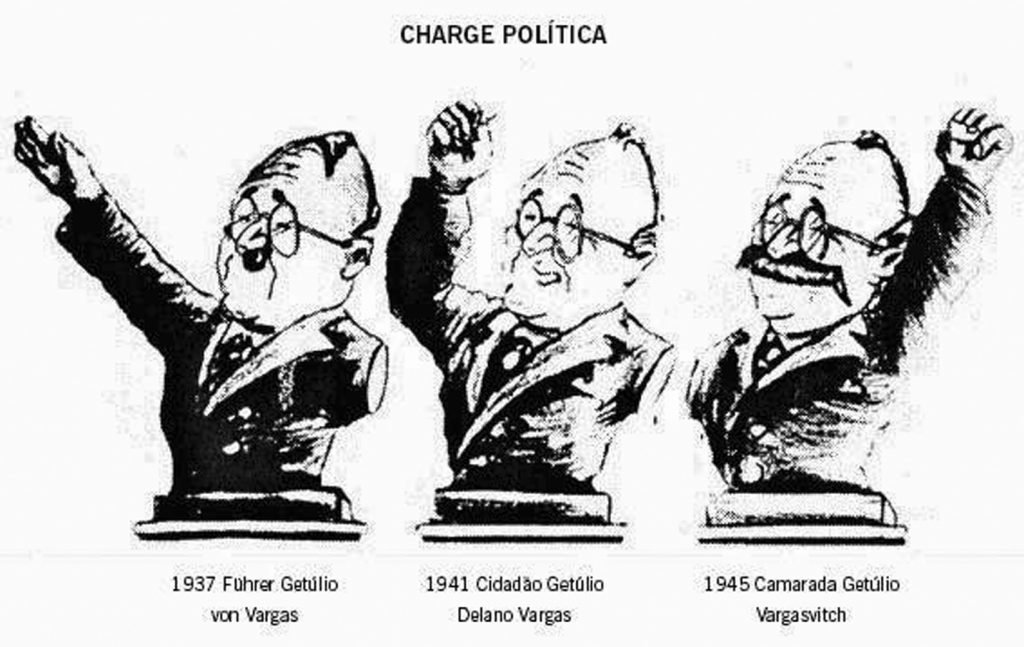

Quando a 2ª Guerra Mundial eclodiu, em setembro de 1939, o Brasil vivia o Estado Novo, isto é, a ditadura de Getúlio Vargas. O Congresso havia sido fechado, os partidos, extintos, e o presidente contava com apoio dos militares. Existia, porém, um clima de iminente guerra no ar e as potências mundiais pareciam se preparar para um conflito. Ao mesmo tempo, havia uma forte propaganda anticomunista, intensificada ainda mais após a Guerra.

De acordo com o professor Francisco, o Brasil tinha muito pouco a oferecer, com exceção de produtos como açúcar, borracha, cacau e ferro, entre outros. Na época, a Alemanha era uma parceira comercial que praticava uma política agressiva, concorrente dos americanos. Havia também um domínio inglês sobre o Atlântico e um rival de poder bem mais próximo e ameaçador: a Argentina.

Vargas fez grande esforço em se manter neutro, mas a pressão dos dois lados exigiu do governo uma série de decisões. Por um lado, o Brasil tinha o maior número de filiados ao partido nazista fora da Alemanha, e inicialmente não tinha muito interesse em abandonar as relações comerciais com o país europeu. Porém, os bloqueios começaram a prejudicar o Brasil. O pesquisador cita um navio carregado que partiria da Itália com armas alemãs, já pagas, e sequer conseguiu sair do porto, impedido pela marinha britânica.

De outro lado, os EUA mostraram interesse em instalar bases militares no Rio Grande do Norte e na Paraíba, em razão de suas posições geográficas estratégicas. A Ponta do Seixas (PB), por exemplo, é o ponto mais oriental das Américas. De João Pessoa à África são cerca de 1.000 km a menos do que até Porto Alegre.

Enfim, a neutralidade de Vargas durou até o ataque a Pearl Harbor, no estado americano do Havaí, em dezembro de 1941. No mês seguinte, uma conferência de chanceleres do continente foi realizada no Rio de Janeiro para definir a posição dos países frente à guerra. “A Argentina e o Chile não aderiram”, conta o professor Francisco. O que pesou na decisão do Brasil, segundo Ferraz, foram os aspectos políticos e econômicos, além da pressão popular.

Os norte-americanos montaram sua base potiguar, que ganhou o apelido de “Trampolim da Vitória”. Com isso, o Brasil teve algumas vantagens, como a vinda da Coca-Cola, para servir aos soldados acostumados a consumir a bebida. Além disso, estrelas hollywoodianas, como Humphrey Bogart, entre atores, produtores, cantores e músicos estiveram por lá visitando as tropas.

O Brasil vai à Guerra

No Brasil, o Estado Novo seguia com partidos apenas na clandestinidade, como o comunista, que em 1943 realizou a Conferência da Mantiqueira, no interior do Rio de Janeiro, reunindo afiliados de oito estados e do Distrito Federal, decididos a pressionar o Brasil contra o nazismo. Antes desta, outra conferência importante reuniu Vargas e o presidente Franklin Roosevelt em Natal (RN) num destróier atracado na cidade. Ali foram feitos os acordos que criaram a Força Expedicionária Brasileira (FEB), bem como – em contrapartida – garantiram recursos para a consolidação da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN). O Brasil também se comprometeu a fornecer borracha e outros insumos da Amazônia. E a Argentina continuava a ser o único país do continente a permanecer oficialmente neutro.

Decidido que o Brasil enviaria tropas à guerra, foi aberto o alistamento voluntário. Havia no país 2,5 milhões de homens em idade militar aproximadamente. Pouco mais de 0,1% deste contingente se alistou e boa parte foi reprovada nos exames. A solução foi uma convocação compulsória, e inicialmente o Brasil tinha a intenção de enviar soldados mais fortes e mais instruídos, o que na época significava enviar jovens de famílias de classe alta ou média alta. Logo, grande parte deu um “jeitinho” de escapar do corpo de soldados, o que gerou a expressão “tirar o corpo fora”. Restou então aos “deserdados da sorte” – como diz o professor Francisco – ir para a guerra. Segundo ele, o Brasil enviou cerca de 25 mil homens, dos quais 15 mil foram a combate (ou reserva) e 10 mil não combateram, mas prestaram serviços de enfermagem, transporte, manutenção de equipamentos ou cozinha.

Outros países não acreditavam muito na participação brasileira no conflito, e de forma desdenhosa diziam que isso só aconteceria mesmo “se a cobra fumasse”. Assim, o símbolo da FEB era a imagem de uma cobra fumando.

Um dos detalhes que chamou a atenção entre as tropas aliadas, de acordo com o pesquisador, é que entre os soldados brasileiros não havia segregação racial, bem ao contrário dos outros países. Sim, houve episódios isolados. Mas nos outros era visível, “institucionalizado”, comenta Francisco Ferraz. Até bolsas de sangue eram diferentes para soldados brancos e negros. Os brasileiros comiam juntos, dormiam juntos, o que espantava os estrangeiros. Outro ponto observado é que os brasileiros compartilhavam rações e alguns outros recursos com a população vítima da guerra, o que os outros não faziam. Mais estranho ainda, de acordo com o pesquisador, era a presença de comunistas na FEB.

Por outro lado, cabe assinalar a presença de nomes como Humberto de Alencar Castelo Branco e Oswaldo Cordeiro de Farias na FEB. O primeiro foi um dos chefes de Operações; o outro, comandante de Artilharia. No pós-guerra, foram instrutores na Escola Superior de Guerra (ESG) e na Escola de Comando e Estado-Maior do Exército (Eceme). Farias foi interventor do Rio Grande do Sul no Estado Novo, governador de Pernambuco e participou do governo Dutra. Castelo Branco foi um dos líderes do golpe de 64 e o primeiro presidente do período de regime militar.

Consequências políticas

Terminada a guerra, em 1945, os combatentes da FEB, conhecidos como “pracinhas”, voltaram ao Brasil. Nem todos: aproximadamente 500 morreram na Itália. Eles encontraram um clima político tenso, mas foram proibidos de fazer qualquer tipo de manifestação. Pior: não receberam, de início, nenhum tipo de pensão, apoio psicológico, social ou mesmo de saúde. Vale lembrar que muitos retornaram mutilados, cegos ou com outros ferimentos graves. A maioria não conseguiu emprego, ou apenas um subemprego.

O Estado Novo dava seus últimos respiros. Os comunistas haviam sido anistiados por um decreto de Vargas de abril de 1945. E existia um jogo de forças no país em ação. Entre os militares, os soldados eram pró-Vargas, mas oficiais eram contra. Três candidatos à sucessão de Vargas surgiram: o general Eurico Gaspar Dutra, o brigadeiro Eduardo Gomes e Yeddo Fiúza, do partido comunista. Os brasileiros podem agradecer a Gomes pela existência do doce brigadeiro, criado para ajudar em sua campanha.

Dutra venceu fácil as eleições e marcou seu governo por um alinhamento ideológico aos EUA na Guerra Fria, assim como pela perseguição aos movimentos trabalhistas e aos comunistas – os eleitos foram cassados e foram cortadas relações com a União Soviética. Comunistas e conservadores trocavam farpas, e os militares permaneciam divididos em tudo. Por exemplo, na campanha “O Petróleo é nosso”, que discutia a exploração do recurso por empresas estrangeiras.

Esta tensão atravessou a década de 50 e foi parar no golpe de 64. A partir daí, explica o professor Francisco, os militares “mais de esquerda” foram perseguidos pelos nacionalistas e acabaram saindo de cena. As consequências, conforme o pesquisador, foi o aumento do poder das Forças Armadas, uma autoimagem muito positiva dos militares, uma legitimidade perante a população e uma aliança de décadas com os EUA, com uma consequente americanização da cultura brasileira.

Produção acadêmica

O professor Francisco Ferraz publicou três livros sobre a 2ª Guerra Mundial, em 2005, 2012 (sua tese de doutorado) e 2022, este pesquisando com bolsa produtividade.

Outro trabalho de fôlego em desenvolvimento é um levantamento de toda a produção acadêmica sobre a 2ª Guerra no Brasil, para criar uma espécie de guia de fontes. Até agora o pesquisador listou cerca de 2400 trabalhos. De todos, 100 ganharão resumos e, ao final, comporão um e-book. “Até agora, a obra já tem 550 páginas”, revela Ferraz.