[FR] Comme c’est dur le travail!

[FR] Comme c’est dur le travail!

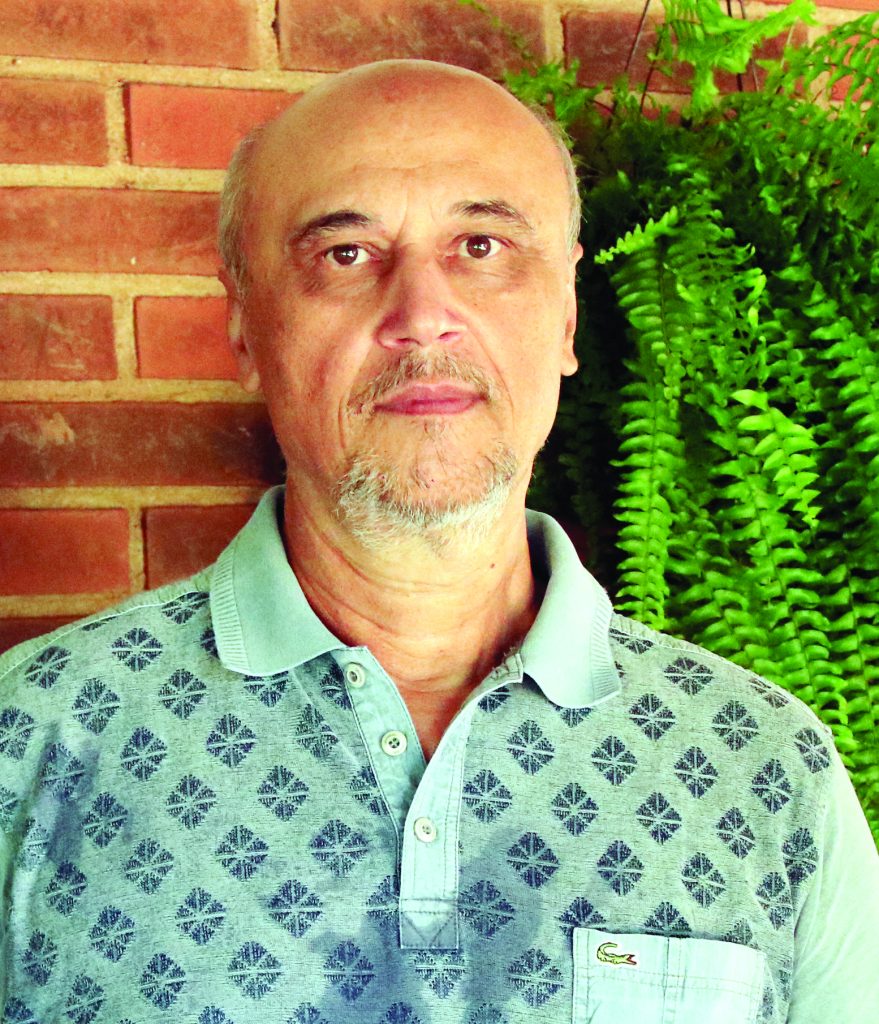

Publicada originalmente em março de 2024, com o título "Como é duro trabalhar".Le professeur Paulo Roberto de Carvalho (Département de Psychologie Sociale et institutionnelle) coordonne, depuis 2019, un projet de recherche intitulé « Les Expressions de la Résistances au Travail ». Glorifié, recherché, mais aussi parfois oppressif, détesté, fétichisé, le travail, tel que nous le connaissons aujourd’hui, est-il nécessaire ? Est-il possible de vivre – bien – sans travailler ?

de março de 2024

Confira a edição completa

Voici quelques questions qui défient les chercheurs. Le projet vise à évaluer de manière critique les liens entre l’être humain et le travail, à partir des bases théoriques de penseurs du monde de production capitaliste, comme les célèbres Max Weber et Karl Marx, ainsi que le philosophe américain Henry David Thoreau (1817-1862) et Paul Lafargue (1842-1911), un journaliste révolutionné socialiste franc-cubain, qui a défendu le « droit à la paresse ».

Ces perspectives théoriques, cependant, se tournent vers le XXIe siècle, lorsque des contingents importants de la population mondiale sont confrontés au chômage ou au sous-emploi. Il manque des emplois formels, mais… sont-ils la seule alternative ? Existe-t-il l’option de ne pas travailler ?

Le travail est valorisé depuis l’Antiquité. Dans le livre de Proverbes (écrit vers le Xe siècle avant Jésus-Christ), le chapitre 22, verset 29, dit : « Connais-tu un homme habile dans son travail?. Il pourra se présenter au service du roi, au lieu de rester parmi les ouvriers qu’on ne connaît pas ». Toutefois dans la deuxième épître à la communauté de Thessalonique, Pierre de Tarse écrit : « Car aussi, quand nous étions auprès de vous, nous vous avons enjoint ceci : que si quelqu’un ne veut pas travailler, qu’il ne mange pas non plus ».

Quand le Moyen Âge commençait à décliner (XIIIe siècle), et que la bourgeoisie commençait à se développer, l’idée d’un lieu appelé Cocagne est apparue parmi la population paysanne : un pays imaginaire où tout était fait de nourriture et de boisson. Les rivières étaient de vin, les maisons étaient comestibles, les plats venaient rejoindre les gens pour être dévorés. Le travail était interdit, et les jours de la semaine n’étaient que des dimanches et des jours fériés. Pour la population pauvre, une utopie pour fuir du travail acharné et à l’absence de perspective. Pour la bourgeoisie naissante, un scandale :un mode de vie de fainéants.

Travail et moralité

Les siècles ont passé et le travail les a traversés en tant que composant fondamental du succès, de la compétence ou de la dignité. Comme l’idée de la récompense pour l’effort et le mérite a été établie. Il suffit de se rappeler la fable de la cigale et de la fourmi : cette dernière est récompensée par son effort, tandis que l’autre paye cher pour ne pas travailler. Comme on le voit le travail se mélange avec une morale.

Les mouvements qui essayaient de s’opposer à ce modèle pensaient encore dans la logique capitaliste et, pour cela, ils n’arrivaient pas à proposer des changements sociaux structurels. L’exception était l’anarchisme, mouvement né dans la seconde moitié du XIXe siècle et qui est arrivé au Brésil avec les immigrés européens du début du XXe siècle. L’anarchisme s’opossaint à tout type de domination et de hiérarchie, qu’elle soit politique, économique, sociale ou culturelle.

Cette logique capitaliste est forte et résistante, et capable aussi de tourner les oppositions contre elles-mêmes. « Le Capitalisme s’approprie des mouvements de rupture et leur attache la logique du profit », souligne le professeur. Ainsi, ce qui commence comme une menace de rupture devient une tendance, persuasive , consommable et génératrice de profit pour ceux qui savent capitaliser.

Travail, non. Expérience !

Ainsi, actuellement, l’accent n’est plus mis dans le travail, explique le professeur Paulo. Ni sur l’accumulation de biens. Pour les générations plus jeunes, ce qui compte, c’est « l’expérience ». Ainsi, leur « emploi rémunéré » (les nouvelles dénomination sont très appréciées) doit être plaisante, sans frustration ni sacrifice. Pour cela, beaucoup d’activités souhaitées aujourd’hui sont esthétiques, comme la musique et les arts plastiques.

L’argent n’est plus destiné à acheter une voiture ou la maison « propre » tant rêvée d’autres générations. Le transport est géré par des applications et il suffit d’habiter dans un flat ou studio. L’argent est destiné à acheter le ticket du concert, le billet pour faire des randonnées, ou arriver à la plage, à la fête qui va réunir du monde.

Ce qu’importe, c’est le présent. Cependant, le professeur fait un avertissement : Ce présent exagéré génère un effet dangereux – le manque d’un projet de vie, qui devient flou.

L’idée d’ «expérience » est facile à vérifier dans d’autres aspects de la vie sociale, comme le tourisme. Dans le discours publicitaire, il ne s’agit plus de déjeuner ou dîner dans un restaurant, mais d’avoir une « expérience gastronomique ». Également, les hôtels n’offrent plus « d’hébergement », mais « expériences » dans ces espaces.

Dans un tel monde, qui veut transpirer de son propre visage pour gagner sa subsistance ? D’où la résistance au travail.

Résistances dans le monde

Selon le professeur Paulo Roberto, il y a des résistances dans le monde entier ; dans certains pays, les jeunes prévoient de travailler seulement jusqu’à un certain âge. Dans d’ autres, ils travaillent juste assez pour recevoir quelques mois de l’assurance-chômage, dans un cycle sans fin.

La résistance a généré des mouvements comme « l’antiwork », totalement opposé à l’idée de « remettre la chemise » (très diffusée dans les années 90) et d’être workaholic, parce que rien de tout cela n’est, en fin de conte, valorisé par l’employeur. Apparu avant la pandémie, il s’est renforcé pendant la période de quarantaine, ce qui n’a pas favorisé ceux qui développent des travaux manuels et donc en présentiel.

Un autres mouvement, raconte le professeur Paulo, c’est le quiet quitting, une espèce « d’abandon silencieux » qui ne prêche que l’employé…Oups, le collaborateur ne fait pas que le minimum nécessaire. De nouveau, la période pandémique a contribué avec la perte de familiers et d’amis, beaucoup se sont demandé pourquoi ils se consacraient autant au travail plutôt que de passer plus de temps avec leur famille.

À l’autre bout du monde, la Chine s’est développée rapidement, mais cet effort n’est pas ni indemne ni bon marché. Là-bas, beaucoup d’entrepreneurs ont adopté la politique de 996 heures : ils exigeaient une journée de travail de 9 h à 21 h, 6 jours par semaine, soit 72 heures par semaine. Il y a eu des manifestations en 2019 et, en 2021, le Tribunal populaire a déclaré le système illégal. Pourtant, en avril de la même année, le mouvement Tang Ping (“rester couché”) est apparu. Plus radical encore est le “bai lan” (“laisser pourrir”) : mouvement de jeunes qui préfèrent tout abandonner ayant perdu l’espoir, ainsi que le but de vivre. Car si c’est ainsi, pourquoi un sacrifice ? Ces jeunes restent chez eux sans rien faire.

Au Brésil, le terme “génération ni ni” a été inventé pour désigner ceux qui sont nés approximativement entre les années 2000 et 2005, qui aujourd’hui ne veulent ni étudier, ni travailler. Vivant confortablement chez leurs parents, avec Internet à leur disposition et sans avoir besoin de payer des factures, ils s’opposent aussi à l’idée de travailler. Pour quoi faire ?

Autres options ?

Le projet continue à cartographier les “lignes de fuite” possibles, ou tentatives de résistance au travail et rupture avec le modèle en vigueur. Si dans les années 60, il y avait le mouvement hippie, aujourd’hui est apparu celui de la “Simplicité Volontaire”, un style de vie avec moins de toiles et plus de nature ; relations humaines plus profondes et une sorte de minimalisme matériel.

Mais enfin, y aurait-il des modes de vie alternatifs ? Pour Paulo Roberto, il est bon de rappeler que la technologie réduit le travail humain. Dans certains pays, cela a conduit à la réduction de la durée hebdomadaire du travail. Le Brésil n’envisage même pas de discuter de cela. Au contraire : ici, les conteurs professionnels ont lancé un mouvement pour défendre leur travail, menacé par l’intelligence artificielle.

En tout le cas, le professeur dit que le modèle hégémonique des relations de travail ne doit pas être le seul. Il ne devrait pas non plus, car l’être humain ne peut pas être défini par le travail. Il est beaucoup plus que cela, affirme-t-il. L’idéal est de transformer la société, afin que les gens puissent réaliser d’autres activités que celles du travail, en se réappropriant leur vie.

Avenir du projet

Le professeur Paulo Roberto est sur le point de prendre sa retraite et doit être remplacé, dans la coordination du projet, par la professeure Sonia Regina Vargas Mansano, du même département, déjà participant aux recherches. Jusqu’à présent, le projet a déjà compté sur la participation d’étudiants de premier cycle et de troisième cycle, il a généré des publications (chapitres de livres) et des présentations dans des événements scientifiques, y compris au niveau international. Il a aussi produit une dissertation sur le “vagabondage”.

Publicada originalmente em março de 2024, com o título “Como é duro trabalhar”. Versão em francês: Byanca Gabriely Silva de Oliveira, instrutora-bolsista do Programa Paraná Fala Francês da UEL (PFF-UEL). Revisão: Prof. Dr. Luis Cláudio Ferreira Silva, Docente da área de Francês do Departamento de Letras Estrangeiras Modernas da UEL.